Xeus

Sebbene le osservazioni astronomiche non siano tra gli obiettivi prioritari della Stazione Spaziale Internazionale, gli scienziati dell'ESA hanno progettato una missione astronomica che utilizza la Stazione Spaziale come una vera e propria officina nello spazio. Come lo farà?

Possiamo pensare al telescopio ottico come a uno strumento costituito da due parti distinte: il sistema di lenti o di specchi, che raccoglie la luce, ingrandisce l'immagine e la mette a fuoco, e l'apparato di ricezione dei dati, per esempio l'occhio o una pellicola fotografica, oppure i CCD, i rivelatori elettronici che con la loro sensibilità hanno rivoluzionato l'astronomia osservativa. La distanza fra il sistema di specchi e la posizione dei rivelatori è quella che in genere si indica con il nome di lunghezza focale. Maggiore è la lunghezza focale di un telescopio e più acuta è la sua capacità di distinguere due oggetti distanti.

In un telescopio rifrattore, la lunghezza focale coincide, più o meno, con la lunghezza del telescopio stesso. Questo è vero non solo per telescopi che raccolgono la luce visibile, come per esempio il Telescopio Spaziale Hubble, ma anche per un telescopio che raccoglie i raggi X, come il telescopio spaziale XMM-Newton dell'ESA, che ha una lunghezza focale di circa 7 metri.

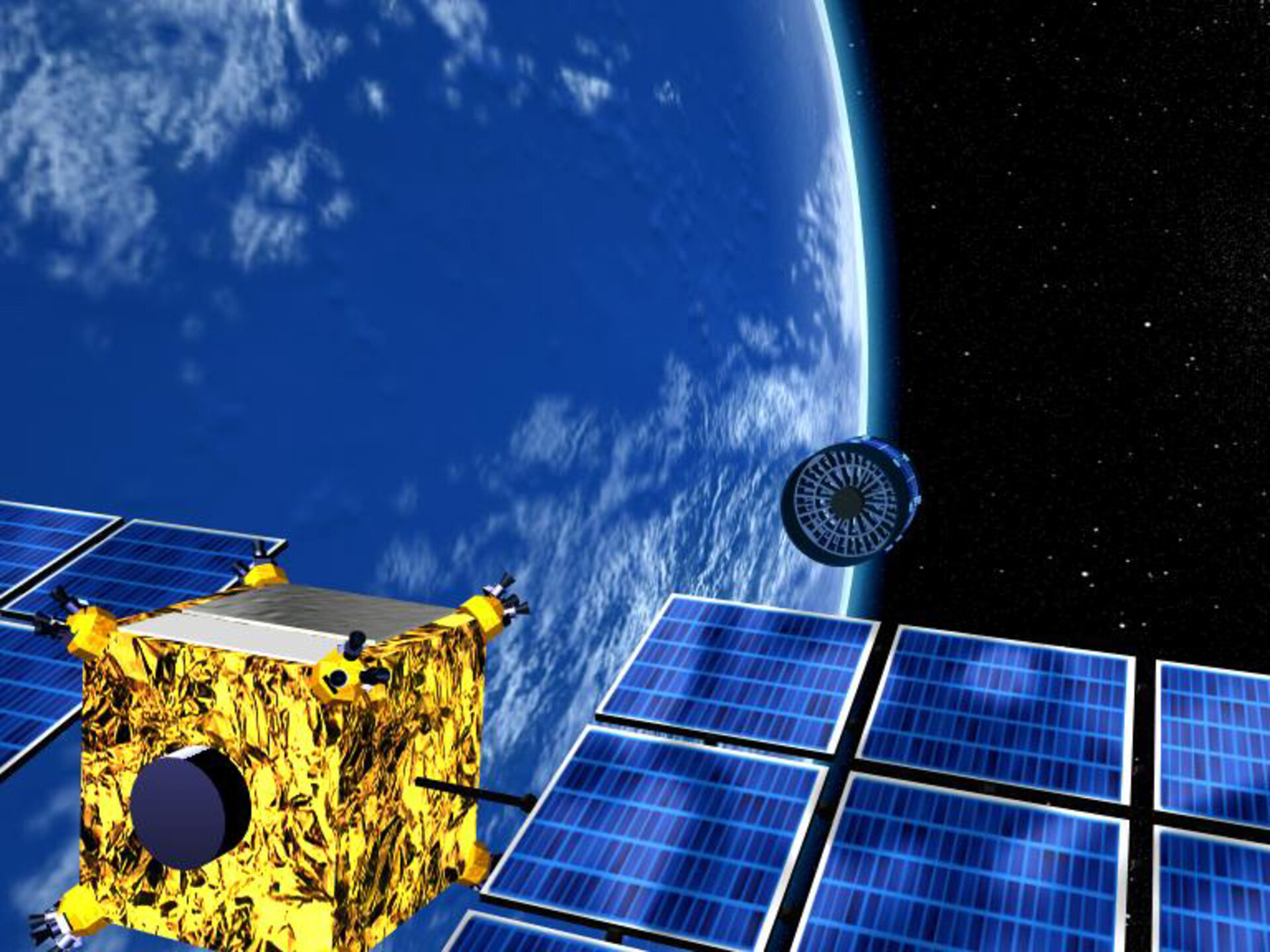

Xeus, che è ancora in fase di progetto, sarà composto di due parti distinte, che non sono legate fisicamente l'una all'altra. Un primo satellite porterà gli specchi che hanno il compito di raccogliere i raggi X delle sorgenti astronomiche, deviandoli dal loro percorso e mandandoli su un bersaglio costituito da un secondo satellite, a circa 50 metri di distanza dal primo, che porterà gli strumenti in grado di ricevere i raggi X deviati dagli specchi. La distanza fra i componenti del telescopio è controllata da una rilevazione laser che ne garantirebbe la stabilità, entro un margine di 1 millimetro.

E quale ruolo gioca la Stazione Spaziale Internazionale?

La ISS gioca un ruolo proprio a causa della peculiarità di Xeus che ho appena ricordato: due satelliti distinti, uno che porta gli specchi, l’altro che porta i rivelatori, mantenuti automaticamente a una distanza di 50 metri.

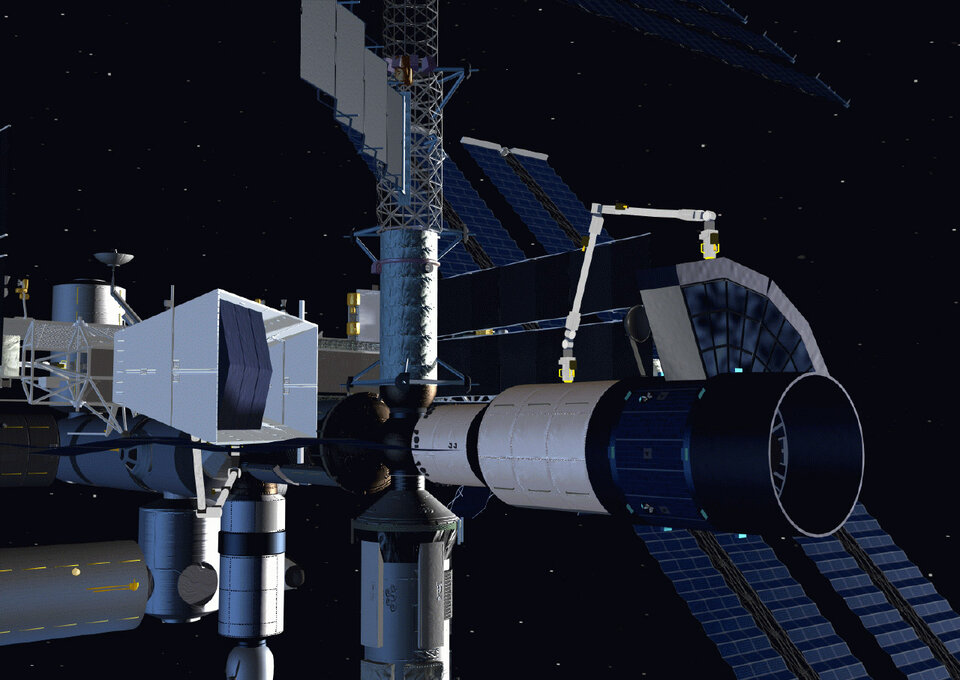

Xeus verrebbe lanciato da un’Ariane5 e immesso in un’orbita a circa 600 km di quota. Qui il telescopio assumerebbe la configurazione che abbiamo descritto. Dopo una fase di circa 4 o 5 anni di osservazioni, le due componenti di Xeus vengono fatte unire tramite un aggancio predisposto e l’intero telescopio viene guidato verso la ISS, a 400 km di quota. Giunto nei pressi della ISS, Xeus si scompone di nuovo nei suoi due elementi: i rilevatori vengono fatti precipitare in atmosfera, dove bruciano nel rientro, mentre gli specchi attraccano alla stazione spaziale.

Nel frattempo da Terra viene lanciato uno Shuttle che porta sulla ISS una serie di specchi addizionali, che una volta giunti a destinazione, possono essere integrati con gli specchi già esistenti. Da Terra viene anche lanciato, per esempio su un’Ariane 5, la nuova componente di Xeus che trasporta i rivelatori, più moderni di quelli che sono stati fatti rientrare in atmosfera. Quando i nuovi rivelatori sono in orbita nei pressi della ISS, si fa in modo che i nuovi specchi e i nuovi rivelatori si uniscano in una struttura unica e il nuovo Xeus si muova verso la sua orbita di osservazioni, a 600 km di quota.

Ma che cosa significa aggiungere nuovi specchi ai vecchi?

Gli specchi di Xeus sono costituiti da una serie di petali, che sono fissati a un tronco centrale, che è la parte del satellite che gli permette di funzionare come tale. Ogni petalo è formato da 100 o 200 piani riflettenti, realizzati con una tecnica di elettrodeposizione, in maniera analoga agli specchi di XMM–Newton. La differenza fondamentale, che dal punto di vista tecnico è tutt’altro che scontata, è che mentre ognuno dei tre specchi di XMM-Newton era costituito da 58 “barili” concentrici e tutti d’un pezzo, gli specchi di Xeus sono costituiti da petali indipendenti, ciascuno dei quali contiene 100 o 200 segmenti dei barili annidati. In pratica, è come se gli occhi di Xmm–Newton fossero stati tagliati per farne delle fette. Ogni fetta è quel che chiamiamo petalo, appunto.

Al momento della messa in orbita della missione, sull’Ariane5 troverebbe posto soltanto un primo giro interno di petali. Gli specchi occuperebbero la zona compresa fra il diametro centrale di 1,3 metri e il diametro esterno di 4.4 metri. L’intervento sulla ISS consiste, in pratica, nell’aggiunta di un secondo giro di petali.

Ma quale potrà essere il contributo di Xeus alla conoscenza dell’universo?

Quando si parla di astronomia X, ci si riferisce a fenomeni di alta energia che avvengono nel cosmo. È il gas alla temperatura di milioni di gradi che emette luce sotto forma di raggi X. Nella seconda fase della sua vita, Xeus sarà in grado di esplorare l’universo ad alta energia con una risoluzione molto simile a quella dei grandi telescopi che vengono progettati per studiare l’universo a lunghezze d’onda maggiori, come lo NGST e FIRST. Attraverso quegli strumenti si potrà “vedere” la componente più fredda dell’universo giovane: gas che, raffreddato, dà luogo alle prime stelle e alle prime galassie.

Ma oltre al gas freddo, l’universo giovane doveva essere pervaso anche di gas caldo, associato per esempio alla formazione di buchi neri supermassicci, di 0.1-10 milioni di volte la massa del Sole. Le osservazioni di Xeus daranno agli scienziati il “punto di vista” che manca per avere una visione completa dell’universo giovane in evoluzione.